- HOME

- 不妊治療の方法

基礎体温って?

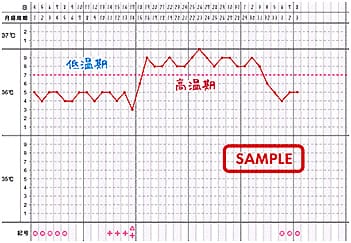

基礎体温とは、カラダを動かさず、安静にしている時の体温のことです。

精神的なことや何か病状的なことで変化のある状況などを除く、その女性の体温は0.3~0.5度の間で、周期的な変化をしています。基礎体温を知ることで常に変化している体のことを知ることができます。基礎体温表は、ホルモンの環境を見るといってもいいでしょう。

まずは1~2カ月は続けて測ってみましょう。毎日続けて測定、記録していくと、月経から月経を1サイクルとした段階の中で、一定のリズムを持って体が変化していることがわかってきます。

いつするの?(基礎体温の測り方)

1~2カ月は続けて測ってみましょう。

基礎体温の動きは微妙なものなので、正確に測定できる婦人体温計で測りましょう。

①朝、目が覚めたら、そのまま床の中で測ります。

起き上がったり、食べたり飲んだりしたりすると体温が上がってしまうので目覚めたらすぐに測りましょう。

②舌の下に体温計を入れて測ります。

床の中で静かに横になったまま(寝たまま)で体温を測ります。測定場所は、口の中(舌下)です。

③基礎体温表に記入します。

その日の体温を点で記入し、前日の点と結びます。

測り忘れた日は空欄にしておきましょう。

記号欄には月経は × 排卵痛は △ 不正出血は ▲ 性交は ○ おりものは + を記入しておきましょう。

風邪で発熱した時や寝不足だった時、排卵誘発剤およびホルモン剤などを使用した時などは、基礎体温にも変化が出てしまいますので、診察のとき分かりやすいように備考欄に書いておきましょう。

※PDF形式の文書をご覧いただくには、Adobe® Acrobat Reader(無料)が必要です。お持ちでない方はこちらから入手できます。

血液検査

採血により血液中の生殖に関係するホルモンの値を測り、排卵や着床の妨げになりそうな物はないかを調べます。

また、性感染症のひとつであるクラミジア抗体検査、子宮内膜症のマーカーであるCA125があります。

血液検査は、不妊治療をする上での基本的な検査です。

不妊検査料金

| 生理3日目(卵胞期初期)頃の検査 | ||

|---|---|---|

| LH(黄体化ホルモン)、FSH(卵胞刺激ホルモン) PRL(乳汁分泌ホルモン) PRG(黄体ホルモン)、E2(卵胞ホルモン) |

2,000~3,000円 | |

| 黄体中期(高温期中期)頃の検査 | ||

|---|---|---|

| PRG(黄体ホルモン)、E2(卵胞ホルモン) | 4,500~5,500円 | |

| TSH、FT3、FT4(甲状腺ホルモン) 下垂体から分泌されている甲状腺ホルモン(TST)と、 甲状腺から分泌されているホルモンのFT3とFT4を調べて 甲状腺の機能が正常かどうか調べる検査です。 |

||

| CA125 腫瘍マーカーの一種で、子宮内膜症の時などに高値になります。 |

||

| クラミジア抗体検査 血液からクラミジア感染既往の有無をみる検査です。 |

||

| 希望者のみの血液検査 | |

|---|---|

| 抗精子不動化抗体 女性の体に精子が入ることに作られる抗体で抗精子不動化抗体が存在すると精子の動きを止めたり、受精を妨げたりしてしまいます。 |

5,500円 |

| 抗ミュラー管ホルモン(AMH) 発育卵胞、前胞状卵胞から分泌されるホルモンです。 卵巣の年齢を知ることができます。 |

7,000円 |

精液検査

男性側に不妊原因があるかどうかを調べます。

専用の容器に採精してもらった精液を専用の機器(SQA-V)で観察します。

パートナーとの治療とあわせて、できるだけ早い段階で検査することを勧めします。

精液検査をする際は、2~3日間の禁欲後に行います。自宅で採精したものを提出していただきます。

※検査を受ける際には、電話連絡をお願いします(TEL:089-943-2421)

精液検査SQAについて

当院では新しい精子特性分析装置SQA-Vを導入しました。

SMIや高速前進運動精子濃度PMSC(a)で精子の判定の確認が容易になります。

大型ディスプレイに表示されるので、実際に精子の動いている様子を見ることもできます。

精子特性分析機SQA-Vでの検査項目

その判定の基準は下記の通りです。

SQA-Vでの精子の判定基準

| SMI | PMSC (x106/ml) |

PMSC (x106/ml) |

FSC (x106/ml) |

|

|---|---|---|---|---|

| 基準値 | 80以上 | 5以上 | 10以上 | 3以上 |

WHOの調査では、精子の運動性や濃度は体調やストレス等により大きく変わることがわかっています。1回目の検査で虚弱に分類されてしまった場合でも、喫煙、飲酒、睡眠不足、ストレスなどを減らして再検査を受けることで正常値を得られることがあります。体調管理を心がけて再検査を受けることをおすすめします。

検査料金

| 精液検査 | 4,000円 |

|---|

- 総精子濃度

- 運動率

- 正常形態率

- 運動精子濃度(MSC)

- 高速前進運動精子濃度(PMSC)

- 低速前進運動精子濃度(PMSC)

- 機能性精子濃度(FSC)

- 精子自動性指数(SMI)

- 総精子濃度

- 運動率

- 正常形態率

- 運動精子濃度(MSC)

- 高速前進運動精子濃度(PMSC)

- 低速前進運動精子濃度(PMSC)

- 機能性精子濃度(FSC)

- 精子自動性指数(SMI)

子宮卵管造影検査

卵管の通りを調べる検査です。

子宮の入口から造影剤を入れ、時間を空けてレントゲン写真を撮ることで、卵管から腹膜内に広がっていく様子を調べます。

不妊の検査の中で「痛い」と言われているものではありますが、造影剤を注入することにより卵管に圧がかかり、卵管の通りが良くなることから治療にもなります。

検査料金

| 子宮卵管造影検査 | 7,000~8,000円 |

|---|

※検査の際、個別に必要な物品や感染予防のための抗生剤が自費となりましたことで、料金がH29年12月より変更となりました。ご了承ください。

タイミング指導

病院で予測された排卵のタイミングにあわせてご主人との夫婦生活を持ち、自然妊娠の確率を高める方法です。

不妊原因となる症状がある場合には、問題点を補ったり、取り除いたりするための治療もあわせて行います。

タイミング指導では、基礎体温、超音波検査、尿検査などから排卵日を予測し、夫婦生活のタイミングを合わせます。その後、排卵予測日に来院していただき、予測を微調整します。

検査料金

| タイミング指導(保険適用、適用外で変動します) | 300~1,800円 |

|---|

人工授精(AIH)

子宮の異常や、精子の異常などで、タイミング法による不妊治療が行えない場合、人工授精を行います。

専用のカテーテルを使い、排卵のタイミングに合わせて精液を直接子宮内に注入して、妊娠の可能性を高める治療法です。

「人工」と聞くと、大掛かりな治療法だと思っている方も多いことでしょうが、人工授精は採取した精子を直接子宮内に注入する方法で、その仕組みは自然妊娠とほぼ同じです。

排卵予測日当日(どうしても都合がつかなければ前日)に、採精してもらった精液を測定・濃縮・活性化させ、動きの良い元気な精子を選び出し、カテーテルから精液を流し込みます。

※人工授精は予約制です。

※精液は採取後、3時間以内にクリニックにお持ち下さい。

人工授精の流れ

|

排卵前に卵胞の大きさ検査し、排卵日の予測をします。 |

|

排卵日の前日に来院いただき、排卵を誘発する注射を打ちます。 |

|

排卵日当日、旦那様の精液を採取していただき、精子を洗浄後、運動性の良い精子を選別し、人工授精を行います。人工授精用の針の付いた注射器で子宮内に精子を注入します。 |

|

後日、妊娠したかどうかを確認します。 |

検査料金(自費)

| 人工授精(AIH) | 16,000円 |

|---|

リスク・副作用

排卵誘発剤を使用した場合は多胎妊娠する可能性があります。

体外受精(IVF)

通常の不妊治療や人工授精で妊娠が認められない場合、体外受精を行います。

卵子と精子を体外で一緒にし、受精した卵を子宮内に戻す治療法です。

卵子と精子は体外から取り出し、受精しやすい状態に整えながら、受精は自然の力に任せます。

体外受精では、妊娠の確率を高めるために、複数個の胚を子宮内に移植します。一方で多胎の可能性もあることをご承知おきください。

体外受精の進め方

|

外受精では状態の良い卵子を多く採取する必要がありますので、排卵を誘発する注射を打ち、卵巣を刺激します。 |

|

卵子がある程度の大きさまで育ったら、超音波で卵胞の位置を確認しながら、手術により卵子を採取(採卵)します。 |

|

卵子と精子が受精されていることを確認し、採卵後2~3日後、正常に受精された胚を子宮内に移植します。 |

|

後日、妊娠したかどうかを確認します。 |

検査料金(自費)

| 採卵 | 1個(自然周期) | ¥66,000 |

|---|---|---|

| 2個~4個 | ¥77,000 | |

| 5個~8個 | ¥88,000 | |

| 9個~12個 | ¥99,000 | |

| 13個以上 | ¥110,000 | |

| 培養(初期胚) day3 精子調整・媒精込 |

1個~4個 | ¥44,000 |

| 5~8個 | ¥55,000 | |

| 9~12個 | ¥66,000 | |

| 13個以上 | ¥77,000 | |

| 培養(胚盤胞) day5 | 上記培養費にプラス | +¥11,000 |

| 胚凍結 | 1-3個 | ¥44,000 |

| プラス1個ごとに | ¥11,000 | |

| 胚凍結保管料 | 1年間/1ケーン(4個まで) | ¥46,200 |

| プラス1個ごとに | ¥5,500 | |

| 胚融解料 | 1個 | ¥33,000 |

| 2個 | ¥44,000 | |

| 3個 | ¥55,000 | |

| 移植料 | 1回あたり | ¥55,000 |

| 静脈麻酔 | 施行時のみ | ¥11,000 |

| ※その他必要費用 | |

| 卵胞チェック1回 | ¥2000~5000 |

| 刺激採卵法の場合、注射1回 | ¥3000~5000 |

| ウトロゲスタン膣用カプセル使用時、1錠あたり | ¥400 など |

リスク・副作用

体外受精に伴うリスクとして

- 採卵時の穿刺に伴うものとして、他の臓器の穿刺、出血、感染、穿孔などがあります

- 採卵時の麻酔によるものとして、不快感、疼痛があります。

- 使用する薬剤へのアレルギー症状がでる場合があります。

- 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)の可能性があります。

妊娠が成立した場合のリスクとして

- 自然妊娠より流産しやすいです。

- 子宮外妊娠や胞状奇胎などの異常妊娠の頻度は自然妊娠と同じです。

- 多胎妊娠の可能性が高くなります。

- 出産後の予後としては、現在の所、染色体異常や先天性奇形の頻度は自然妊娠と同じですが、今後将来どのような影響がでるかまだ分からない点が多いです。

※ページ内に表示されている金額は全て税込みか非課税です。

子宮内フローラ検査

子宮内フローラとは

子宮内はこれまで、無菌状態であると考えられていました。

しかし近年、子宮内にも善玉菌が存在することが判明し、子宮内フローラが乱れていると、体外受精の結果が悪くなることが発見されました。

子宮内フローラが乱れ、雑菌が増えると、子宮内膜で免疫が活性化し、受精胚を異物として攻撃してしまう可能性があると指摘されています。

子宮内フローラ検査とは

子宮内または膣内における善玉菌の占有率を調べる検査です。

(検査→結果返却に約4週間)

検査の結果、子宮内のラクトバチルス属が少なく、バランスが崩れていることがわかれば、

標準治療における除菌治療(抗生剤投与)やサプリメントによる子宮内環境の改善指導を行う場合があります。

子宮内フローラ検査により期待できること

| 検査対象 | 検査によりわかること | 子宮内フローラ改善により期待されること |

|---|---|---|

| 妊活・不妊治療中 | 不妊の原因予測 | 着床率・妊娠率の向上 |

| 婦人科系疾患・おりもの異常など | 子宮内・膣内での細菌性疾患の可能性 | 症状の改善 |

検査対象者

- 子宮内環境を知り、必要な改善をしたうえで不妊治療に臨まれたい方

- 体外受精を数回行っても妊娠に至らない方

検査費用

・初回 39,600円(税込み)

・2回目以降 28,600円(税込み)

※ 検査費用は保険適応外(自費)になります。

※ 治療、環境改善が必要な場合は別途料金が発生します。

検査を実施できる時期

生理の出血がある時を除く、生理7~24日頃

特に排卵後にあたる時期が望ましいです。

※ この検査を受ける前は必ず避妊をしておいてください。

予約方法

事前予約が必要です。TELにてご予約ください。PFC-FD療法

PFC-FD療法とは

患者様ご自身の血液から抽出した高濃度の血小板に含まれる「成長因子」を子宮内に注入する方法です。血小板由来の成長因子は、細胞の成長を促す物質や免疫にかかわる物質を含むため、子宮内膜が十分に厚くなることが期待できます。この期待される効果により、受精卵が着床しやすくなると考えられています。

自己血小板由来成分濃縮物(PFC-FD)を用いた治療は、不妊治療以外にも整形外科・歯科・皮膚科等、さまざまな分野で使われております。

治療対象者

- 当院で不妊治療を行っている18歳以上の方

- 特に、子宮内膜が薄いことが妊娠に至らない大きな原因の方

メリット

- 子宮内環境の改善が期待できる。

- ご自身の血液由来のものを用いるためアレルギー・副作用のリスクが少ない。

- 室温長期保存ができるので治療スケジュールに合わせて柔軟に対応可能。

費用

PFC-FD 176,000円(税込)

治療は保険適応外になりますので、全額自己負担です。

※感染症検査陽性の場合は、感染症検査費用として13,200円(税込)のみお支払い頂きます。

治療期間目安

当院にて採血。

その後再生医療センター(特定細胞加工物製造許可施設)を開設するセルソース社へ発送。

製作に約3週間かかります。

胚移植子周期に1、2回子宮内腔へ注入し、子宮内膜の厚さが十分厚くなった時点で胚移植実施となります。

リスク・副作用

製剤は自己血にて作製するため、アレルギーはほぼありません。

採血時の痛みや気分不良、PFC-FD注入時に器具による擦過傷がつくことがあります。

また、PFC-FDの効果が表れず、子宮内膜が厚くならず、胚移植まで至らないことがあります。